コラム

がん患者と共に

先日、友人である宇都宮市議の茂木ゆかりさんに誘われて、「リレー・フォー・ライフ・ジャパン2025とちぎ」に行ってきました。茂木市議から大会名を聞いた時は「??」という感じで、「夜、壬生の陸上競技場で夜通し歩いていますから、いっしょに歩きに来てください」という言葉だけが頭に残り、深くも考えず「2時間くらいなら付き合うよ」と軽く承諾しました。競技場へ着いたのが20時半くらいで、そこで説明を受けて初めて大会の目的と意味を知った次第です。

「1985年、一人の医師がトラックを24時間走り続け、アメリカ対がん協会への寄付を募りました。 「がん患者は24時間、がんと向き合っている」という想いを共有し支援するためでした。ともに歩き、 語らうことで生きる勇気と希望を生み出したいというこの活動を代表するイベントは、2024年現在において、世界36か国で活動、約1,800か所で開催され、年間寄付は約146億円にのぼります」(リレー・フォー・ライフHPより引用)

思えば、自分も7年前に父親を癌で亡くしています。79歳でした。まず黄疸が出て、かかりつけの医師からすぐに検査するよう言われ、結果はすい臓癌のステージ4で余命は半年と告知されました。それは本人と家族にとってまさに青天霹靂で、ある程度の知識があればすい臓癌が何を意味するか理解できます。医師に今後の治療をどうするかを聞かれ、私たちは「何もしない」ことを選択しました。抗がん剤や放射線治療をせずに自宅で過ごすことです。しかし本人は「奇跡が起きることもある」と考えていたのか、意外にも楽観的でした。たぶん、亡くなる数時間前までその希望は本人の中にあったと思います。

癌が発覚してからも特に痩せもせず痛みもなく食欲も旺盛で「もしかしたら誤診か?」と周囲が思うほど、元気そのものでした。 「また行けるようになった時のために」と、趣味の釣り道具の整備も怠りませんでした。ごく普通に穏やかな日常生活を送っていましたが、がん告知から5ヵ月ほど経った頃、何の前触れもなく吐血したのです。その日を境に、父親の身体は確実に最後の日へ向けて舵を切ったように思います。入退院を繰り返すようになり、病院から戻る度に確実に身体は変化していました。退院すると「家はいいなぁ」と嬉しそうにはしゃぎ、大好きなラーメンを平らげはしますが身体が疲れやすく重くなったようで、手足が思うように動かないのです。

亡くなる一か月ほど前、7月の梅雨の晴れ間の爽やかな青空が広がった日、私の運転で奥日光へドライブに行きました。湯元湖畔の駐車場に車を止めましたが、駐車場から湖畔までの50mを歩くことができず、車のバックドアを開けそこに座らせました。それでも湯ノ湖から吹く風を全身に浴びながら「山は気持ちいいなあ」と、ご機嫌な様子でした。

8月に入り最後の入院の時、担当の医師から長くて今月いっぱいだと伝えられ、在宅医療を勧められました。家に連れ帰る際、病室を後にする時、ベッド脇の棚に閉まってあった糖尿病のインスリンの注射類を私と母親が「もうこれを使うことはない」と粗雑に手提げ袋に放り投げると、驚いたことに父親が「そのうちまた使うんだから、ちゃんと保管しておけ」と怒るのです。「この人はまだ諦めていない」と、胸が締め付けられました。

もう食欲はほとんどなく、トイレに行くのもやっとという状態でしたが、「何とかもう一度、外の世界を見せたい」と猛暑の合間の曇りの日を狙い、「お父さん、今日は涼しいから鮎を食べに行こう。車まで歩ける?」と聞くと、父親は嬉しそうに「おお、行きたいな」と答えました、おむつを履かせ、自分で杖を突きながらやっとの思いで私の隣、いつもの助手席に座ってくれました。喜連川の道の駅の鮎小屋で「旨い、連れて来てくれてありがとう」と言いながら鮎の塩焼きを1匹食べたのが、最後の食事になりました。

癌という病が残酷なのは、最終盤になると1日ごとに身体のあちこちの組織が順番に機能を停止していく様を、本人と家族が自覚せざるを得ないことでしょう。昨日まで歩けたのに、今日はもうベッドから起き上がれないのです。幸いなことは、すい臓癌特有の痛みがまったく出なかったことです。家に戻って一週間後の2018年8月16日の送り盆の日、その日は夕立があり雨上がりの空の雲は夕日に照らされ、空一面が柔らかなオレンジ色に染まっていました。そしてそれは下界の世界全体を同じような優しいオレンジ色で包みこみ、もし極楽浄土があるのならこんな色彩なのだろうかと思ったことを覚えています。その晩、今までとはケタ違いの大量の吐血をし、父親は初めて悔しそうに「なんだよ、これで終わりなのか」という言葉を漏らし、それから5時間後に息を引き取りました。

癌という病を抱えながらも、亡くなる直前まで父親はうろたえもせず周囲に当たることもなく、希望を持っていつもの日常をいつもの心持ちのまま過ごしました。そういった最後の姿を私たちに示してくれた父親を、娘として誇りに思います。

到着したら降っていた雨も上がり、傘をささずに歩くことができました。茂木ゆかり宇都宮市議と共に。30代の若い女性である茂木市議は活発に地域を巡りながら、市民の声に耳を傾けています。

暗闇に浮かび上る「HOPE」の文字。がん患者さんやその家族、支援者さんやご遺族の方々がそれぞれの「想い」を書き留めた袋にLEDを入れて、トラックの周囲や観覧席をライトアップしています。

大会終了後、LEDの入った袋は毎年鹿沼市の薬王寺にてお焚き上げをし、皆さんのメッセージを空へと届けるそうです。

髪結いの亭主

前出の「髪結い」つながりで、もう一遍。

パトリス・ルコントというフランス人の映画監督がいます。彼の出世作『髪結いの亭主』を観たのは、20代半ばの頃でしょうか。映画には、働き者でとびっきり美人の「マチルド」という名の髪結いの女性と、小さい頃から髪結いと結婚することが夢だった男が登場します。男はマチルドに一目惚れ、マチルドも男の求婚を受け入れ二人は結婚します。

髪結いの亭主とは今でいう‶ヒモ男″の代名詞ですが、この映画の男がまさにそれで、客の髪を切り髭を剃る美しいマチルドの姿を眺めながら、ひがな一日、店の待合のソファに座って過ごしていました。それでもマチルドは男に愛想を尽かすこともなく、彼女はこのぐうたら亭主を心底愛したのです。

そんな折、男はふっと寂しそうに彼を見つめるマチルドの眼差しを認めます。彼女の感情に、何か変化が起きているようでした。ある暴風雨の晩、店の窓から外をじっと見つめていたマチルドは、突然雨の中に飛び出して行きました。そして橋のたもとに着くと、増水した川の濁流の中へ身を投げたのです。

マチルドは男に遺書を残していました。聡明な彼女は人の情の儚さ、移ろいやすさを見抜いていたのです。自分の若さも美しさも、決して永遠でないことを理解していたに違いありません。やがて自分の色香が衰え、愛する人の視線が我が身をすり抜け、他の若く美しい娘たちに移っていくことを思うと、彼女は気も狂わんばかりの絶望に苛まれたことでしょう。

そこで彼女がとった手段は、今の自分の姿を「永遠」に留めることでした。刻一刻と変化する自身の実体を抹殺することで、愛する人の脳裏に彼女の一番美しい姿と思い出だけを刻み付けたのです。そうすれば、男が自分の幻影から逃れられないことを、マチルドは知っていました。人は手に触れられないもの、掴めそうで掴めないものに妙に執着する生きものです。

「愛するあなた、だから私は先に逝きます…」

遺書の最後は、こんなふうに結ばれていた記憶があります。当時まだ20代で恋愛真っただ中だった自分にとって、マチルドの選択は衝撃でした。若い時の忘れられない1本です。

髪の毛だけは手抜きできない

いくつになっても女性である以上、ある程度‶見た目“を気にするし、ある程度はお金をかけます。(そうしているつもりですが…)しかし年齢が上がるにつれ、お金をかける部分が若い時と違ってきました。

服については、平日は倉庫で荷物と格闘しているため作業着で済んでしまうので、ほとんど買わなくなりました。人前に出る時は、まあ体のラインが上手く隠れてシンプルなものだとユニクロでいいかと。サイズも豊富だしデザインも悪くない。化粧品も若い頃はあれこれ勧められるまま使ってはみたけれど、ほぼ自分の肌に合うメーカーも色味も分かったし、余計なものは買わなくなりました。

でも髪の毛にかけるお金だけは、年々上がってきています。まず白髪です。何とかかろうじてマニキュアだけで頑張っていますが以前は2か月もったのに、今やひと月に一度は染めないといけません。そしてカットとパーマ。昔からショートヘアで、さらに髪質が細く柔らかいのでパーマをかけてボリュームを出しています。ショートヘアだとカットをマメにせねばならず、パーマも2か月半に1度のペースでかけないと、こしが無いためペショっと情けないスタイルになってしまう。服や化粧はごまかせても髪の毛だけは手を抜くと、どうしても老け込んで見えてしまいます。

ですから腕の良い美容室のオーナーは、何十年と通い続ける顧客の髪にハサミを入れながら、その指先が動かなくなるまで顧客と共に歳を取っていくわけです。「好きなことを仕事にして、身体に限界が来るまでその道を全うできるならば、それはとても幸せなことですよね」と、私が27歳の時から30年間通い続ける宇都宮市赤門通りの名店「SLEEK」のオーナーさんは言いました。こちらのオーナーさんとは2歳違いの同世代。30年間、一度も他の店に浮気したことはありません。難しいショートのパーマヘアを、いつも納得のスタイルに仕上げてくれます。今はスタッフを抱えず、一人で自分のペースで仕事をされてるので、予約は半年先までいっぱいです。

いつだったか、江戸時代から現代に至るまで時代の変遷や好不況の波の中、変わらずニーズのあった職業が「髪結い」であるという記事を読んだ記憶があります。やはりどんな状況下でも髪の毛だけは整えたいしプロに任せたいというのは、時代を超えて普遍的な人間の性なのかもしれません。

長年SLEEKで修業を積んだ藤谷くんが2024年に独立し、塩谷郡塩谷町に美容室「chill」を出店しました。奥様の実家の敷地内に可愛いらしいお店が建っています。私がSLEEKに通い始めた頃、藤谷くんもSLEEKで新米の美容師として働き始めました。いわば同期のような存在です。

驚くべきはその立地。四方田んぼに囲まれ、塩谷町らしいのどかさに圧倒されます。カットしてもらいながら、窓の外に広がる四季折々の風景に癒されます。もちろんSLEEKで鍛えただけあり、腕はたしか。宇都宮はもちろん、県外からも馴染みのお客さんが訪れます。

山海の恵み、栃木の鮎の美味しさよ

仕事で日光の近くまで来たので、日光市大渡の青木屋さんに立ち寄りました。鬼怒川に架かる風光明媚な大渡橋のたもとにある定食屋さんですが、鬼怒川の清流に耳を傾けつつ味わう鮎の塩焼きと蕎麦は絶品です。週末や祝日は蕎麦が売り切れてしまうのが常ですが、本日は平日のせいか、午後2時過ぎに伺ってもかろうじてお蕎麦は残っていました。窓際に陣取り、いつもの冷やし山菜たぬき蕎麦と鮎を一匹注文。こちらは注文を受けてから塩をまぶし焼いてくれるので、熱々の焼き立てが食べられます。やはり焼き立ての鮎は格別。青木屋さんの塩焼きは塩加減、焼き加減共に自分好みで完璧です。

思えば父親が釣りを趣味としていたので、物心ついた時から鮎を食べていました。しかし幼い頃は鮎のハラワタが苦くて食べられず、白身だけつついて後は残すのが常でした。でも大人になるにつれ、ハラワタの美味しさが分かるようになりました。鮎という魚は皮や骨、ハラワタに至るまであらゆる組織に特有の風味をまとっています。一口食べて、フワっと広がるあの香り。それが五臓六腑に染み渡ると、全身に力がみなぎってくるようです。

以前、奈良県橿原市の博物館を訪れた際、飛鳥時代の貴族の食事が再現されていました。そのひと皿に「鮎」がありました。 1400年前、栃木同様に内陸に位置する奈良県では、鮎は貴族の口にしか入らない特別な食材だったようです。飛鳥時代を生きた蘇我入鹿や中大兄皇子も宴の席で、あるいは戦の前夜、きっと鮎を食べていたことでしょう。飛鳥時代の庶民の平均寿命が30歳前後とされるなか、貴族たちは50歳を超えて生きる者も多かったと聞きます。それには鮎のパワーが一役買っていたに違いありません。

青木屋さんのテラス席から望む鬼怒川。日中はまだ夏空ですが、今朝は涼やかな秋空が広がっていました。上空では確実に季節が移ろいでいます。

たっぷりの天かすを細い手打ちそばに絡めて食べる。

福島の桃に想いを馳せる

我が家の年中行事としてひと夏に2回、福島に桃を仕入れに行きます。1回目の訪問は7月末の「あかつき」が最盛期の頃。やはり王者・あかつきは甘くて柔らかくて瑞々しくて、桃の美味しさを存分に堪能させてくれます。あかつきを購入するのは、毎年決まって「あべ農園」さん。福島西ICを降りて国道115号を土湯温泉方面へ向かう途中にある果樹園で、東日本大震災が起きた2011年の夏から欠かさず通っています。

震災前、福島の桃は「高級品の贈答用」というイメージで、わざわざ現地に買いに行くなど考えもしませんでした。でも震災の年の6月に用事で山形県に出向いた帰り道、JR福島駅の構内で「福島の桃を食べに来てください」と、小学生が書いた七夕飾りの短冊を見つけました。きっと桃農家の子供が書いたものなのでしょう。当時は原発事故の影響で、福島の農産物が敬遠されていた時期です。ここで私のハートに火がついて「わかった。アタシが福島の桃を食べるよ」と、2011年から毎年夏になると福島に桃を買いに行くようになりました。

早いもので今年で14年目になりますがコロナ以前は家長のおじいちゃんを筆頭に、親戚の方々やパートさんも大勢いて、直売所の中はそれは賑やかなものでした。しかしコロナ禍になり、時を同じくし世の中全体で人手不足が騒がれるようになると、収穫期に桃農家に働きに来ていた人材が近隣の工場や会社へ流れる現象が起きはじめたようです。桃農家が人手不足で困っているといった話を聞くようになりました。

そういう中でも、あべ農園さんではお孫さんが家業を継いでくれました。どの世界でも家業を継ぐというのは、大きな覚悟がいることです。やめることは簡単だけど、一度流れを止めたら復活させることは容易ではありません。家族の歴史や地域のへ想いを背負って、お孫さんは決断したのだと思います。自分は常々、継続することや繋いでいくことはどこかで誰かを救う行為であり、規模の大小問わず、最大の社会貢献であると考えています。おじいちゃんが手塩にかけた甘い甘い桃の木を守っていく跡取りができたこと、本当に嬉しく思います。お孫さん、応援してますよ!(画像は福島の桃で作った桃ゼリー。母親の御手製です)

今年2回目の桃をゲットするために、8月の最終日に伊達市へ向かいました。伊達市も桃の一大産地です。東北道の桑折ジャンクションから東北中央道を相馬方面へ入ると無料区間となり、ほどなく「道の駅りょうぜん」に到着。自宅用の桃(1箱1,000円~1,200円!)を大量に購入しました。今は桃も様々な種類があり、品種によって9月末まで購入できます。

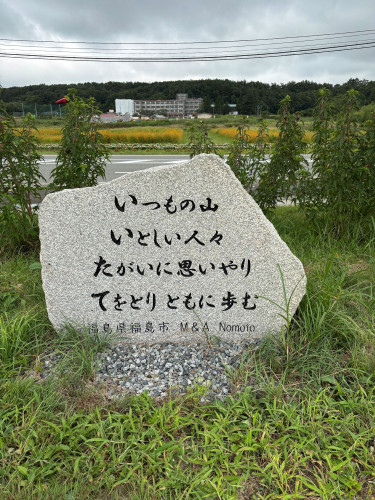

伊達市から飯館村の「道の駅までい館」へ移動。飯館村という名称は2011年の福島第一原発事故の際、全村民が避難を余儀なくされた地域として記憶に残る人も多いと思います。避難指示が解除されたのが6年後の2017年3月。震災前の飯館村の人口は6200人ほどいましたが、現在は約1500人です。「までい」とはこの地方の方言で「ゆっくり」とか「のんびり」を意味するそうですが、四方山に囲まれた本当に自然豊かな美しい地域です。道の駅の駐車場脇に建てられた、ここに縁のある人々が各々の想いを詠んだモニュメントが印象的でした。

までい館内で自家製の燻製を販売していた「燻製工房 木香」の渡辺社長。ゼネコン退職後、故郷の福島に戻り趣味の燻製作りを生業とし、今年で20年ほど経つとか。とても気さくな方でお話も面白く、ついつい話し込んでしまいました。卵の燻製を味見させていただき、香ばしくとても美味しかったので購入しました!ついでにさんまとお塩の燻製も。